ビジネスAIの利活用と弊社の取組についてのご紹介

第三次AIブームである今、ビジネスAIへの期待が大きくなる中でERP業務領域において、特に需要予測や在庫最適配置、予実分析における緊急手配や空輸などイレギュラーなコスト分析、またマスターデータの適正値判定などにAIを利活用したいというご要望が多数聞かれます。

INDEX

はじめに

AIは単なる業務効率化のツールではなく、企業の競争力を根本から変革する可能性を持つ存在です。DX戦略の観点からは、以下の2つで特に期待が高まっています。

- 戦略的意思決定の高度化

従来は経験や勘に依存していた経営判断を、膨大なデータ分析に基づく根拠ある意思決定に転換できる。市場需要の予測、リスクシナリオ分析、新規事業のシミュレーションなどにより「先を読む力」を強化する。 - オペレーションの最適化と自律化

サプライチェーン、営業、カスタマーサポートなどの業務プロセスにAIを組み込み、自律的に最適化することが可能。人手不足やスキルギャップの課題に対しても、AIが補完的な役割を果たすことで、持続可能な成長を支える。

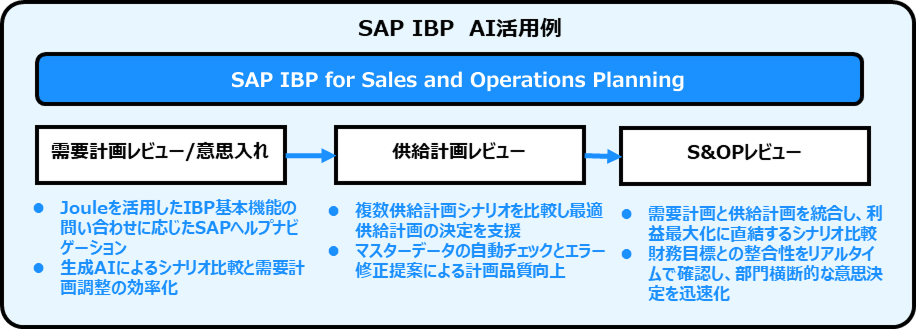

今回はSAP IBP( SAP Integreted Business Planning)によるS&OP業務へのAI活用についての取組をご紹介いたします。

セールス&オペレーションプランニング(S&OP)におけるAIへの期待

S&OPにおけるAI活用には以下のような目的があります。

- 需要予測の精度向上

AIは従来の統計モデルを超えて、販売履歴、天候、経済動向、SNSトレンドなど多様なデータを取り込み、需要の変動を高精度に予測できる。これにより在庫過多や欠品を抑制し、収益改善につながる。 - シナリオプランニングと意思決定支援

サプライチェーンは不確実性に満ちている。AIは複数のシナリオを高速にシミュレーションし、リードタイム遅延や需給変動などのリスクを定量的に評価する。経営層はAIの示すインサイトを基に、柔軟かつ迅速な意思決定が可能となる。 - 最適化と自律的調整

AIは需要・供給・在庫・輸送キャパシティを総合的に勘案し、最適な調達・生産・配送計画を提示できる。さらに、突発的な需給変動が発生した際には、自律的に再計画を行い、全体最適を維持する「自己調整型サプライチェーン」への進化が期待される。 - 持続可能性とレジリエンス強化

ESGやサステナビリティの観点からも、AIはCO2排出量やエネルギー効率を考慮した最適計画を支援できる。加えて、地政学リスクや災害リスクに対するレジリエンスを高め、強靭なサプライチェーンの実現に貢献する。

AIはサプライチェーンプランニングを「人手で追従する業務」から「先読みし自律的に調整する仕組み」へと進化させる。我々の目的は、経営戦略と現場オペレーションをつなぐ形でAI活用シナリオを設計し、企業にとっての真の競争優位を確立することにあります。

AI活用のフィージビリティスタディ

S&OPにAIを組み込むには、導入前のフィージビリティスタディ(実現可能性検討)が非常に重要と考えており、

フィージビリティスタディ(実現可能性検討)の実施内容に力を入れて取り組んでいます。

いくつかの観点で整理した内容を以下にご紹介します。

S&OP業務にAIを組み込むためのフィージビリティスタディの観点

- ビジネス要件の明確化

目的定義:需要予測精度向上、在庫削減、リードタイム短縮など、AI導入によって解決したい課題を明確にする。

KPI設定:予測誤差率、在庫回転率、欠品率など、成果を測る指標を定義。 - データアセスメント

データ可用性:販売履歴、在庫実績、調達リードタイム、外部データ(天候、経済指数など)の整備状況を確認。

データ統合性:ERP、MES、WMSなど複数システムからのデータをスムーズに統合できるか。

クレンジング負荷:欠損値、異常値、粒度のばらつき、コード体系の不統一、フォーマット不一致への対応可能性。 - 技術的実現性

モデル選定:従来型統計モデルとAI(機械学習・深層学習)の比較評価。

システム連携:既存のS&OPツール(SAP IBP)とのインターフェース可否。

運用性:再学習の自動化や説明可能性をどのレベルで担保するか。 - 業務プロセスへの適合性

計画サイクルとの整合性:日次/週次/月次計画のどこにAIを組み込むか。

意思決定プロセス:AIの提案を人が承認するのか、AIが自律的に判断するのか。

現場受容性:プランナーやマネージャーがAIの提案を信頼し、使いこなせるか。 - 経済性評価(ROI試算)

コスト:AI導入・開発費、データ基盤整備費、運用保守費。

効果:在庫圧縮、欠品削減、需要予測精度改善による売上増加。

ROI試算:短期的効果(効率化)と長期的効果(競争優位性)の両面で評価。

AI活用 展開アプローチ

アプローチ例として

- PoC(概念実証)

限定的な需要予測や在庫最適化領域で小規模に実験し、効果を検証。 - パイロット導入

特定事業部や一部サプライチェーンに適用し、業務フローとの適合性を確認。実運用でAIモデル・プロセス・教育を確立 - 段階的拡大

対象範囲を少しずつ広げて(製品・拠点・地域単位など)、標準プロセスを横展開しつつリスクを低減 - 運用展開

グローバル全体や全製品カテゴリへ段階的に運用を拡大。グローバル標準として統合・スケール

このように経営戦略との整合性を持った導入シナリオを描き、段階的に実証していくことが重要と考えます。

おわりに(ビジネスAIの今後の展望~効率化から戦略的活用への進化~)

これまでのAIは、需要予測や問い合わせ対応など「業務効率化」が中心でした。今後は経営戦略と直結し、ERP領域のあらゆる業務での活用が目前となっています。

AIはもはや「導入しているか否か」では差別化になりません。

差が出るのは 「どのデータを持ち、どうAIをビジネスに組み込めるか」 という点です。

AIを核にしたデータ活用力こそが、企業の競争優位性の新しい源泉となります。

近い将来、AIはあらゆる業務に変化をもたらします。

その変化をチャンスに変えていくために、一緒に取り組んでみませんか?